5Sで不要物をなくし、必要な物を定位置化すると、作業スペースや人の通り道が明確になります。

それでも、まだ通路で 「ヒヤリ」 とすることはありませんか?

それは「動線が整理されていない」からかもしれません。

安全動線とは、人と物が交差せず、滞らず、スムーズに流れるように設計された「作業の通り道」のことです。動線を整えるだけで、つまずき・衝突・巻き込まれなどの災害リスクを大きく減らし、作業効率も向上します。

本記事では、「安全動線とは何か」をまず整理し、そのメリット、見直すときの進め方、そして具体例まで順に紹介していきます。

安全動線とは?定義と目的を押さえる

安全動線とは「人と物の動きが交差せず、滞らずに流れるように設計された通路・経路」のことを指します。

工場や倉庫などで作業者・台車・フォークリフトなどが同じ空間を動く際に、お互いの動線を分けて安全を確保することが目的です。

5Sとの関係性

安全動線を考えるには、まずは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)で通路を確保することが前提です。整理整頓ができていないと、動線は整えられません。モノの置き場が決まり、通路が常に空いた状態になって初めて動線を計画することができます。

5Sをまだしていない方はぜひこちらをご覧ください。

▶事故ゼロを目指す!5Sでつくる安全・効率的な職場環境

安全動線がもたらすメリット

安全動線を整えることで、現場には次のような効果が期待できます。

交差事故の防止

人と台車・フォークリフトなどの動きが交わらないようにすることで、接触・巻き込まれ事故を未然に防止できます。

労災リスクの軽減

通路の滞留やモノのはみ出しがなくなり、つまずき・転倒・接触・巻き込まれといった労災リスクが大幅に減ります。

作業効率の向上

動線を短縮・明確化することで、ムダな移動や探し物が減り、必要な物にすぐ手が届くようになります。

特に「移動時間」は付加価値を生まない作業です。いかに移動を減らせるかは長期的に見て大きな生産性向上につながります。

見直しに必要な流れ

安全動線を改善するには、「現状を把握 → 危険やムダを抽出 → ルール化 → 維持・改善」という流れで進めるのが効果的です。

ステップ①:現状の作業者の動きを可視化する

・作業者の歩行ルートや物の移動を観察・記録(動画も有効)

→ 今どんな動線で作業が行われているのかを把握できます。

・人・台車・フォークリフトの交差・渋滞・滞留箇所を洗い出す

・「一つの作業に2往復」「通路が狭く台車が通りにくい」など、ムダや不便を探す

📝 実例:とある製造現場では・・・

工場全体を見渡せる二階から観察して気づきを共有し、「この通路を広げる」「棚を入口近くに移動する」などの具体的な改善案が出ました。無意識の動きを可視化することで、初めて問題点が見えてきます。また、第三者(別部署や安全担当者)に見てもらうと新たな気づきが得られやすいです。

ステップ②:危険箇所やムダを洗い出す

・通路の交差・狭さ・行き止まり・見通しの悪さをチェック

・取り出しに時間がかかる場所や、頻繁に人が立ち止まる場所を抽出

・ヒヤリハット報告や作業者の声を参考にする

「危ない」と「不便」は往々にして重なっています。両面から見ることで改善のヒントが見つかります。

ステップ③:安全動線のルールをつくる

・通路幅や一方通行など、通行ルールを決める

・物の配置・置き場を見直して動線を整理する

・ルールを図や標識、ライン表示などで「見える化」する

誰が見ても一目で分かる表示にすることが大切です。

📝 実例:動線が確立した工場の実感

ある工場では、毎回オーダーメイドの製作が多く、空いたスペースを利用して次の製作に取り掛かっているため、「急に大きなオーダーメイドの製作物が来たらどうするんだ」という意見が多く、なかなか安全通路が作れませんでした。しかし、数ヶ月工場の稼働を観察していると、大きな製作物は月に1件あるかないかであるということが数値でわかり、まずは支障のない部分から始めました。すると、自然と安全通路にモノを置くことは減り、次第にあそこの部分も必要ではないか、という意見が出てきて、結果的に安全通路を作ってごちゃごちゃした状態になりにくくなりました。

ステップ④:維持・改善を続ける

一度整えた動線も、時間とともに現場の状況が変化すれば調整する必要が出てきます。そこで、定期的な点検・改善を行いましょう。

・パトロールや安全ミーティングでルールの順守状況を確認する

・作業者からの意見・改善提案を積極的に取り入れる

・変更内容を共有し、定期的に最新のルールにアップデートする

「作って終わり」ではなく、現場とともに育てるしくみにすることが、安全動線を長く維持するコツです。

ビフォーアフターで見る!安全動線改善の実例3選

安全動線を導入した会社のビフォーアフターをご紹介します。

① 使用する機械周りの散乱

Before:機械周りに工具や部品が散乱しており、作業スペースが狭い

After:工具は定位置に整理され、作業スペースが確保

効果:作業効率が向上し、つまずきや接触事故のリスクも減少しました。

② 在庫置き場のモノの詰め込み

Before:空いているスペースにただ在庫が置かれ、通路が不明確

After:棚や在庫を整理して動線を確保

効果:台車や人の移動がスムーズになり、無駄な往復が減少しました。

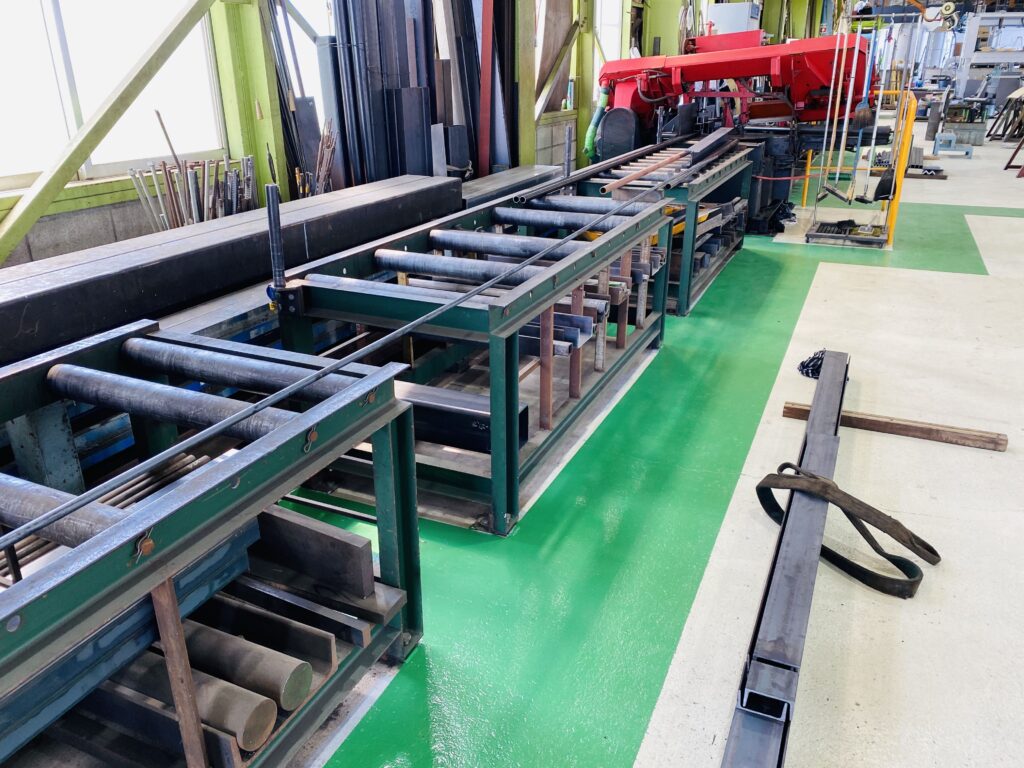

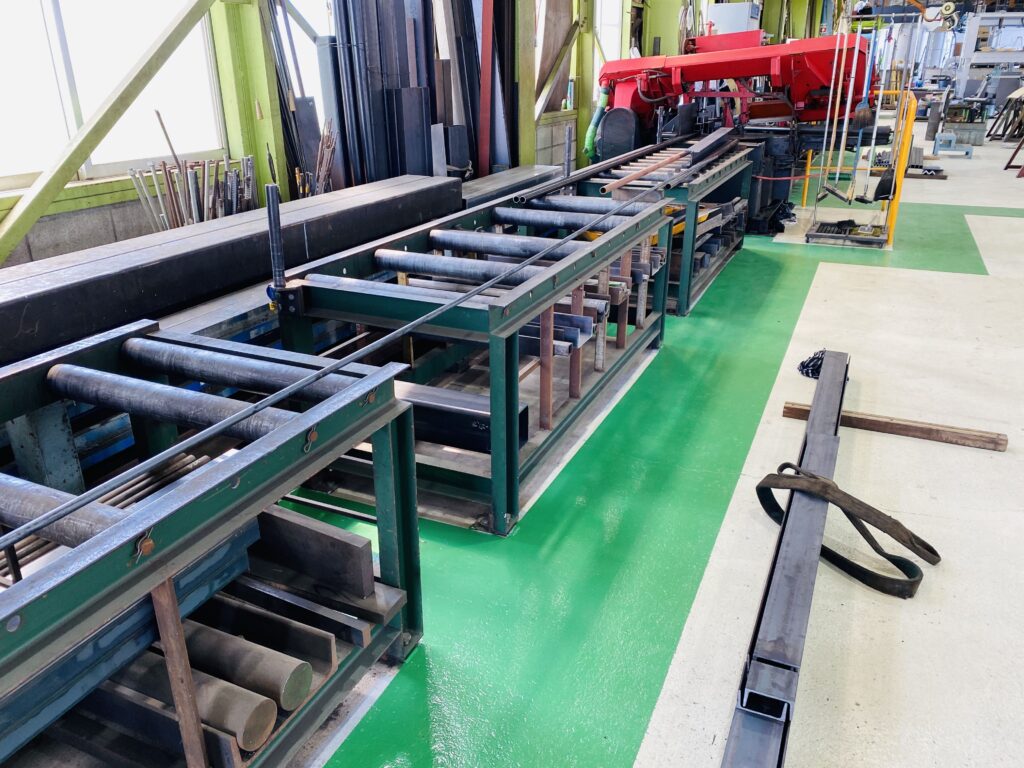

③ 歩行範囲の不明確さ

Before:歩く範囲は空いていますが、どこを通ればよいか不明

After:床にラインで通路を明示し、歩行ルールを統一

効果:初めての作業者でも迷わず、安全に移動できます。

📝 実例:こんな副作用もありました

写真を見てもらってわかるように、もともとはコンクリートの打ちっぱなしだった床を明るい色に塗ったおかげで、光が反射して工場全体が明るくなりました。ほこりっぽい雰囲気もなくなり、汚れも目立つので、すぐに掃除をしたくなる工場に生まれ変わっています。

継続するための定期的な実践アイデア

安全動線を整備しても、時間が経つと通路に物が置かれやすくなります。継続して守るためには、次のしくみが有効です。

1.定期的な点検・パトロール

・通路や動線が守られているか定期的にチェック

・問題箇所はその場で改善

通路にモノが置かれていたりしたら、全体に共有して再発を防ぎます。何度も同じようなことが繰り返されるのなら、モノの配置を見直してみましょう。

2.作業者の意見・改善提案の活用

・「通りにくい」「置き場がわかりにくい」などの声を積極的に集め、現場に反映

3.ルールの見える化と更新

・標識やライン表示で誰でも一目で分かるようにする

・状況に応じてルールを見直し、柔軟に改善

完璧を目指すより、現状を把握し改善を重ねることで、より安全で使いやすい動線を作ることができます。

まとめ

安全動線を整えると、現場には次のような良い変化が生まれます。

・通路が明確になり作業がスムーズに

作業者は迷わず最短距離で移動でき、歩行者との接触リスクも減少。

・整理整頓が自然に定着

「通路に物を置かない」ルールが守られ、工場全体がきれいに保たれます。

・安全と職場環境の両方に好影響

作業者の安全が確保されるだけでなく、現場の見た目や働く人の印象も向上します。

安全動線は単なる通路整備ではなく、作業効率・安全意識・整理整頓の習慣化につながる重要なしくみです。まずは一度、通路と作業スペースを明確にし、自分の現場に合った安全動線を設計することから始めましょう。

安全導線の設計ができたら、その動線をさらに活かして作業効率や安全性高める方法もあります。

▶︎次は現場の知恵で効率化!「備品の定位置化」の始め方と成功事例をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

- 安全動線って、5Sをやらなくても作れますか?

-

基本的には5S(整理・整頓)ができていないと、安全動線を整えるのは難しいです。

通路が物で塞がれていたり、置き場所が決まっていない状態では、人や台車の動きが混乱し、安全を確保できません。まずは整理整頓で通路や作業スペースを確保してから動線設計を始めましょう。 - 動線を整えたら、絶対に事故はなくなりますか?

-

動線を整えることで接触や巻き込みなどのリスクは大幅に減りますが、事故を完全に防ぐには「日々の確認」「作業者の意識」「設備や作業の変化に応じた改善」が必要です。定期的な点検や改善を組み合わせて、安全を維持することが大切です。

- 動線改善にかかる時間やコストはどのくらいですか?

-

小規模な改善なら数時間〜1日程度で完了することもあります。

大規模なレイアウト変更や棚・ラインの設置が必要な場合は、数日〜数週間かかることもあります。しかし、安全や作業効率の向上、労災防止によるコスト削減を考えれば、十分に投資する価値があります。 - 作業者が動線を守らない場合はどうすればいいですか?

-

「見える化」と「しくみ化」が重要です。

床ラインや標識でルールを明示し、定期的にパトロールや安全ミーティングで確認しましょう。また、作業者の意見を取り入れることで、現実に沿った動線になり、自然と守られるようになります。また、作業環境によっては安全通路の両端に物理的な「工場安全柵」を設置して強制的に動線を作る方法もあります。 - 一度整えた動線を長く維持するコツはありますか?

-

完璧を目指さず、「定期点検 → 改善 → 共有」のサイクルを回すことが大切です。

現場の変化や作業の増減に合わせて柔軟に見直し、改善案を反映することで、長期間、安全で使いやすい動線を維持できます。 - 初めての作業者でも安全動線を守れますか?

-

はい、床ラインや矢印、標識で通路や通行ルールを明示することで、初めて作業する人でも迷わず安全に移動できます。ルールを「見える化」することがポイントです。また、作業環境によっては安全通路の両端に物理的な「工場安全柵」を設置して強制的に動線を作る方法もあります。